Estresse e comprometimento com a carreira em policiais militares

Stress and career commitment of military officers

Paloma Lago Marques de Oliveira; Marúcia Patta Bardagi *

Universidade Luterana do Brasil - Santa Maria - RS

RESUMO

Esta pesquisa desenvolveu um estudo comparativo dos níveis de estresse e comprometimento na carreira de policiais militares de Santa Maria (RS), divididos de acordo com a função desempenhada: atendimento do 190 (pelo telefone), serviços administrativos e policiamento ostensivo. Os instrumentos foram um questionário sociodemográfico, uma Escala de Comprometimento com a Carreira e um Inventário de Sintomas de Estresse para adultos, respondidos por 75 participantes, homens e mulheres entre 22 e 44 anos. Verificou-se que 57,3%dos participantes apresentaram sintomatologia de estresse e que as mulheres apresentaram maior severidade nos sintomas. Os funcionários administrativos apresentaram maior comprometimento com a carreira do que os demais grupos. Estes resultados confirmam que a atividade militar se insere em um contexto de vulnerabilidade e indicam que, quanto maior o risco envolvido, menor é a segurança em relação à carreira. Assim, tornam-se fundamentais propostas de intervenção que favoreçam as estratégias de enfrentamento.

Palavras-Chave: Estresse, Comprometimento, Policial militar.

ABSTRACT

This research investigated stress and career commitment levels in military officers from Santa Maria (RS),divided in groups according to area: officers from 190 (emergency number), those from administrative activities and those from ostensive work. Instruments were a demographic questionnaire, a Career Commitment Scale and a Stress Inventory for Adults. Participants of the study were 75 policemen of both sexes, whose ages were between 22 to 44 years. Results showed that 57% of participants had stress symptoms and women had more severe symptoms. Administrative officers had higher career commitment than the other groups. These results confirm that military work is a context of vulnerability and indicate that higher risk is associated with lower career commitment. This study emphasizes that interventions promoting the development of coping strategies are important.

Keywords: Stress, Commitment, Military officer.

Os estudos sobre estresse têm ganhado crescente atenção social e também nos meios acadêmicos da Psicologia, pois se verifica que, em diversas áreas de atuação profissional, este pode se tornar um grave problema. Particularmente, pode-se perceber que o estresse no trabalho vem crescendo muito na literatura cientifica nos últimos anos. Uma razão para esse aumento diz respeito ao impacto negativo do estresse ocupacional na vida dos trabalhadores e no funcionamento geral das organizações (Paschoal e Tamayo, 2004), em especial em profissões que envolvem risco de vida e que, ao mesmo tempo, são vitais para o funcionamento da sociedade, como no caso da polícia militar.

Inicialmente, é necessário entender a definição de estresse, uma vez que o termo é comumente utilizado para descrever uma gama variada de situações e sensações. Embora sejam inúmeras as definições e perspectivas de entendimento que existem sobre estresse, uma conceituação comumente utilizada tanto em âmbito internacional quanto no contexto brasileiro é o de Selye (1936, apud Lippe Malagris, 2001, p. 279), segundo a qual “o estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação importante”. O termo estresse tem sua origem na física e é entendido como o grau de deformidade que uma estrutura sofre, quando é submetida a um esforço. A partir desse conceito, Selye (1936, apud Limongi-França, 2002), criou o modelo clássico trifásico de estresse e o descreve como o conjunto de reações que o organismo sofre, quando é colocado em uma situação que vai exigir esforços de adaptação para enfrentá-lo (Limongi-França, 2002). A síndrome de adaptação geral, descrita por Selye, se dá primeiramente por uma reação de alarme que é dividida em duas fases: a de choque e a de contrachoque. Na primeira ocorre

um efeito nocivo sobre os tecidos e caracteriza-se, por exemplo, pela redução da temperatura do corpo e pela diminuição da pressão sangüínea. Já a segunda diz respeito ao aumento do córtex adrenal e a uma elevação das secreções adrenocorticais, produzindo aumento da pressão sangüínea e da temperatura do organismo” (Limongi-França, 2002, p. 56).

De acordo com a perspectiva clássica de Selye, o estresse seria dividido em três fases: alerta,resistência e exaustão. A fase de alerta ocorre quando o indivíduo entra em contato com seus estressores. O organismo perde o equilíbrio interno no momento em que se prepara para enfrentara situação para a qual precisa se adaptar. As sensações desagradáveis, aqui, são importantes para que o organismo possa reagir (Lipp, 2003). A fase de alerta, para Lipp (2000), caracteriza-se por ser um estresse positivo que vai deixar a pessoa mais motivada para a ação. Na segunda fase, a de resistência, a recuperação se dá, quando o organismo consegue resistir ao estressor através da adaptação, o que leva ao reequilíbrio; há, nesta fase, uma desaceleração do estresse. Porém, se a pessoa não consegue o equilíbrio interno, o processo de estresse pode resultar no início da fase de exaustão. Nessa fase,ocorre um maior comprometimento físico sob a forma de doenças (Lipp, 2003). A fase de exaustão é considerada a pior fase do estresse, a fase mais negativa. Nessa fase, ocorre um grande desequilíbrio interno, na qual a pessoa pode ficar incapacitada de tomar decisões e de se concentrar. Recentemente,após 15 anos de pesquisas, foi identificada uma outra fase do estresse, chamada de quase-exaustão.Dessa forma, se propôs um modelo quadrifásico de estresse que expande o modelo clássico trifásico,desenvolvido por Selye em 1936 (Lipp, 2000). O estresse se processaria, então, em quatro fases:alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. Na fase de quase-exaustão aumenta a vulnerabilidade às doenças, se há maior intensidade, concomitância e freqüência dos agentes estressores e o corpo sofre desgaste excessivo na tentativa de recuperar a homeostase.

Para Lipp e Tanganelli (2002), várias complicações podem aparecer como resposta a situações estressantes como, por exemplo: distúrbios no ritmo cardíaco, arteriosclerose, insônia, enfarte, cefaléias, derrame cerebral, úlceras, gastrite, doenças inflamatórias, colite, problemas dermatológicos, tensão muscular, problemas sexuais, como a impotência e a frigidez, entre outros. Já com relação aos sintomas psicológicos encontram-se: impossibilidade de trabalhar, irritabilidade excessiva, pesadelos, apatia, depressão, angústia, ansiedade, perda do senso de humor, entre outros (Lipp, 2000). Além de saber as fases do estresse, é importante saber de onde ele vem. Pode-se dizer que existem estressores tanto externos quanto internos. As situações que vivenciamos no dia-a-dia, tanto na vida pessoal como no trabalho, e as pessoas com as quais nos relacionamos, podem se configurar em agentes estressores externos. Os estressores internos seriam as nossas crenças, nossos valores, características pessoais e a forma como interpretamos as diferentes situações (Lipp, 2003).

Especificamente, as fontes ocupacionais do estresse têm sido enfatizadas na literatura. Com relação aos aspectos ambientais estressantes no âmbito do trabalho (eventos estressores), estariam, por exemplo, chefia intransigente e autoritária, condições físicas inadequadas de trabalho, colegas de trabalho pouco colaborativos ou excessivamente competitivos, carga horária excessiva, entre outras situações (Rangé, 2001a). Para o autor, “qualquer situação geradora de um estado emocional forte, que leve a uma quebra da homeostase interna e exija alguma adaptação, pode ser chamada de um estressor” (Rangé, 2001b, p. 280). Segundo Range (2001b), no que se refere ao estresse ocupacional, é muito comum que a empresa, enquanto instituição, também se encontre “estressada”. Uma pessoa que se estressa no trabalho pode contaminar todos os colegas e, aos poucos, todos os funcionários passam a estar estressados. O estresse ocupacional deriva de várias fontes, que podem estar relacionadas às condições e ambiente de trabalho ou decorrentes do próprio indivíduo, como características pessoais e interpretações que o indivíduo faz acerca das situações. Ainda para Rangé, algumas profissões são muito mais suscetíveis ao estresse do que outras, como as profissões de professor, policial militar, bancário e a de executivo.

Segundo Limongi-França (2002), o estresse no trabalho se refere a uma situação na qual a pessoa vê seu local de trabalho como ameaçador à sua necessidade de crescimento pessoal e profissional ou à sua saúde física e psíquica, prejudicando, assim, sua relação com o trabalho, à medida que este trabalho se torna muito excessivo para a pessoa ou esta não possui estratégias adequadas para lidar com a situação. No entanto, é preciso considerar que o estresse não advém apenas de eventos negativos, há eventos positivos que também vão representar uma carga emocional considerada excessiva como, por exemplo, uma promoção ou a mudança de cidade, em função das responsabilidades e conseqüências para a vida pessoal que representam. Nesse sentido, o estresse ocupacional é considerado uma relação particular entre o indivíduo, seu ambiente de trabalho e as demais situações à qual está submetido; que vai ser avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que exija demais das habilidades que a mesma tem para enfrentar a situação (Limongi-França, 2002). Para Lipp e Malagris (2001, p. 483), “o estresse ocupacional pode gerar impacto para o próprio trabalho do indivíduo e para todas as outras áreas da sua vida, na medida em que há uma inter-relação entre todas elas”. O estresse pode ser considerado como um risco que se associa de formas variadas a todos os tipos de trabalho, podendo prejudicar assim a saúde e o desempenho dos trabalhadores (Sampaio e Galasso, 2002).

Atualmente, por exemplo, o burnout é considerado um dos construtos mais estudados no âmbito das relações entre estresse e trabalho. Uma das mais influentes definições de burnout foi desenvolvida por Maslach e Jackson (1986, apud Limongi-França, 2002), que se refere a ele como uma síndrome que se caracteriza por três aspectos: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal e profissional. No processo de exaustão emocional, o profissional tem uma sensação de esgotamento, falta de energia e uma sensação de que não irá se recuperar. A despersonalização é caracterizada pelo distanciamento emocional do profissional com aquelas pessoas que entram em contato com ele e com as atividades que desempenha, em que ficam freqüentes a frieza, indiferença e insensibilidade em relação ao trabalho, com sentimentos e atitudes negativas. Por último, a realização pessoal e profissional fica extremamente comprometida. Por último, a realização pessoal e profissional fica extremamente comprometida. O seu trabalho perde o sentido e existe um sentimento de inadequação. Como conseqüência, ocorre uma queda na auto-estima, que pode levar à depressão (Limongi-França, 2002). Freudenberger e Richelson (1980, apud Limongi-França, 2002) apresentam o burnout como fruto da situação do trabalho, principalmente para aqueles profissionais que trabalham em contato com outras pessoas. Para os autores, o burnout

“é a resposta emocional à situação de stress crônico, em função de relações intensas de trabalhocom outras pessoas ou de profissionais que apresentem grandes expectativas com relação aosseus desenvolvimentos profissionais. Porém, em função de diferentes obstáculos, não alcançamo retorno esperado (Limongi-França, 2002, p. 50).

É importante deixar claro que burnout não é a mesma coisa que estresse ocupacional. O burnout é o resultado de um longo processo, de várias tentativas, de lidar com o estresse ocupacional. A avaliação dos níveis de estresse geral pode indicar a maior ou menor vulnerabilidade do indivíduo à síndrome de burnout e suas deletérias conseqüências. Da mesma forma, a definição de estresse ocupacional não é clara na literatura, para a qual a correspondência entre eventos do trabalho e sintomatologia não é definida. Desta forma, a avaliação geral de estresse, tal como foi feito neste estudo, permite a indicação das condições gerais de saúde do indivíduo e de seu risco de desenvolvimento de outras complicações; a associação entre estresse e trabalho pode se dar por meio da mediação de outros fatores, como o comprometimento com o trabalho e variáveis contextuais como tempo de serviço, área de atuação, entre outros.

Segundo Muchinsky (2004), o estresse no trabalho geralmente envolve fatores afetivos, sendo que a insatisfação no trabalho é a mais comum. As relações entre estresse e comprometimento no trabalho são bastante enfatizadas na literatura internacional. Para Spector, (2003, p. 221). “a satisfação no trabalho é uma variável que reflete como uma pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus vários aspectos”. Para Muchinsky (2004, p. 301), “refere-se ao grau de prazer que um funcionário sente com seu cargo”. Os autores costumam apontar o efeito mediador do comprometimento sobre a percepção de estresse. O comprometimento com a carreira é um correlato da satisfação com a profissão e é um construto comumente utilizado para avaliar a satisfação e outros aspectos do comportamento vocacional de adultos já inseridos no mundo profissional (Oliveira, 1998). Os autores costumam descrever o comprometimento como um sentimento de identificação psicológica do indivíduo coma profissão (Bastos, 1992, 1994), as atitudes que ele toma em benefícios de sua profissão ou vocação (Blau, 1985) e o apego e estabelecimento de metas a longo prazo em relação à carreira, que ultrapassariam aspectos contextuais, como a ocupação específica ou a remuneração (Oliveira, 1998).

Os estudos empíricos utilizam o construto comprometimento como variável dependente em relação à idade, tempo de trabalho, estado civil, gênero, locus de controle, entre outros, e como preditor de aspectos como a rotatividade organizacional, o absenteísmo e a intenção de pedir demissão (Bastos, 1994; Blau, 1985). Nesse sentido, é possível pensar que indivíduos mais comprometidos com o seu trabalho avaliem as situações difíceis ou desafiadoras de forma mais positiva e estejam menos vulneráveis à desorganização provocada por elas. Por outro lado, indivíduos menos comprometidos e identificados com seu trabalho e profissão podem ter menor tolerância a situações desagradáveis e difíceis no trabalho, sucumbindo mais facilmente ao estresse.

Várias pesquisas (Lipp e Tanganelli, 2002; Maciel, 1997; Proença, 1998; Rosa, 2003; Silva,2003; Soares, 1990), vêm sendo feitas para avaliar o estresse em diversas categorias profissionais.Pode-se encontrar trabalhos sobre estresse ocupacional entre juízes, professores, policiais militares,executivo, atletas, jornalistas entre outros. Estas pesquisas têm enfatizado duas áreas especificas:uma que se refere à ocupação profissional e outra que diz respeito aos efeitos do estresse na ontogênese das doenças (Lipp, 2004).

As análises realizadas pela ótica de gênero, em sua maioria, apontam que as mulheres apresentam um maior nível de estresse em relação aos homens. Uma pesquisa feita pelo Centro Psicológico de Controle de Estresse em São Paulo, por exemplo, com cargos de chefia de empresas, apontou que 38% dos homens apresentavam sintomatologias de estresse em relação a 46% das mulheres. Com relação a estudantes, na época do vestibular, verificou-se que 38% dos homens e 45%das mulheres encontravam-se na fase de estresse (Calais, Andrade e Lipp, 2002).

Embora as atividades policiais e militares sejam identificadas como vulneráveis ao estresse,não existem muitos estudos específicos com amostras deste tipo. Uma pesquisa realizada por Silva (2003), avaliando o estresse em policiais militares do 3° BPM de Cuiabá, mostrou que mais de 50%dos pesquisados se encontravam na fase de resistência. Outra pesquisa, realizada na cidade de Natal, constatou que 47,4% dos policiais militares apresentavam sintomatologias de estresse. Neste estudo, dos 47,4% policiais com estresse, 3,4% encontravam-se na fase de alerta, 39,8% na fase de resistência, 3,8% na fase de quase-exaustão e 0,4% na fase de exaustão. Sintomas psicológicos foram registrado sem 76,0% dos policiais e sintomas físicos em 24,0%, sendo as mulheres as mais afetadas. Os sintomas psicológicos mais prevalentes foram: nervosismo, irritabilidade excessiva, raiva prolongada, cansaço excessivo, irritabilidade sem causa aparente e perda do senso de humor. Os sintomas físicos mais prevalentes foram mãos e pés frios, excessiva sudorese, tensão muscular, insônia, cansaço permanente, flatulência, falta de memória e doenças dermatológicas (Costa, Júnior, Maia e Oliveira, 2007).

De um modo geral, considera-se que a atividade exercida pelo policial militar é de alto risco, pois são profissionais que lidam diariamente com a violência e a brutalidade. Segundo a literatura, a profissão do policial militar é uma das que mais sofre de estresse, pois trabalha sob forte tensão, muitas vezes em meio a situações que envolvem risco de vida. (Costa et al., 2007). A principal função da polícia ostensiva, por exemplo, é o combate à criminalidade. Então, pode-se dizer que estes policiais lidam diretamente com a violência e, portanto, exercem uma atividade que envolve riscos à vida e à saúde, desencadeando, muitas vezes, um desgaste físico e psicológico, o que acaba por gerar estresse (Barcellos, 1999).

Segundo Amador (2000), outro aspecto importante do trabalho policial é que este não tem reconhecimento da sociedade, o que acaba por gerar sentimentos de frustração, inutilidade e improdutividade nos profissionais. Para Moraes, Gusmão, Pereira e Souza (2001), a insatisfação dos próprios policiais se evidencia através das greves e comportamentos violentos que ocorreram na última década. Tal insatisfação, somada ao não reconhecimento do trabalho policial, resulta em uma queda da auto-estima dos policiais, o que influencia na motivação e no comprometimento dos mesmos, propiciando, talvez, maior vulnerabilidade ao estresse e outros transtornos.

As atribuições das polícias militares são definidas nos artigo 144, parágrafos 5° e 6°, da Constituição da República Federativa do Brasil. A Brigada Militar é uma instituição que tem como principal função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. É uma instituição que pertence ao Estado e que se diferencia dos demais órgãos públicos por apresentar um regime de hierarquia e disciplina (Brigada Militar, 2007). Especificamente em Santa Maria, o 1° Regimento é responsável pelo policiamento ostensivo de Santa Maria e de mais 18 municípios, atendimento de emergência 190 e setores administrativos (P2).O policiamento ostensivo tem como principal função o combate à criminalidade, além da realização de barreiras, operação golfinho e operação nos presídios. O setor 190 tem como função o gerenciamento do efetivo empregado no policiamento ostensivo, centralização do recebimentos das chamadas, tanto da população como da própria brigada, e controle do despacho das viaturas. O P2 tem a função administrativa: é um setor de inteligência e investigação interna e externa da Brigada Militar, pois controla o gerenciamento das informações e realiza a análise das ocorrências (Brigada Militar, 2007). Estes grupos, focos de análise do presente estudo, compõem a maior parte do efetivo da cidade.

Após a revisão da literatura, percebe-se uma descrição de risco da atividade policial no desenvolvimento de estresse e uma possível atuação mediadora do comprometimento sobre esta variável. Embora se possa pensar que os profissionais mais comprometidos com sua carreira e satisfeitos no trabalho possam apresentar menor sintomatologia de estresse, não há estudos nacionais avaliando essas relações. Portanto, não existem dados específicos, no contexto brasileiro, avaliando o impacto da percepção do estresse sobre o comprometimento no ambiente de trabalho, especialmente no contexto policial. Ressalta-se ainda, que a maioria dos estudos avalia apenas os policiais que trabalham no policiamento ostensivo, não havendo muitas indicações entre as diferenças de acordo com a área de trabalho.

O presente trabalho procura contribuir para os estudos com referência ao tema das relações entre estresse e trabalho, a partir da coleta e análise de dados de um grupo de policiais militares. Nesse sentido, tem por objetivo avaliar os níveis de estresse ocupacional e comprometimento com a carreira entre policiais militares do 1° regimento da Brigada Militar de Santa Maria, RS. Especificamente, propõe-se a desenvolver um estudo comparativo em relação ao nível de estresse e comprometimento com a carreira e sintomatologia entre três grupos de policiais militares, divididos de acordo com a função (atividade interna - policiais que trabalham no 190 e policiais de serviços administrativos P2; atividade externa -policiais que trabalham no policiamento ostensivo), além de avaliar o impacto de aspectos como gênero e tempo de serviço nos níveis de estresse ocupacional e comprometimento. A comparação entre os dados coletados e o material já à disposição na literatura permitirá uma maior clareza na compreensão dos fatores que estão envolvidos no estresse e poderá facilitar a elaboração de estratégias para enfrentá-lo.

MÉTODO

Participantes

Participaram deste estudo 75 policiais militares do 1° Regimento da Brigada Militar de Santa Maria, divididos em três grupos: 26 policiais que trabalham no 190 (atividade interna, 84 % do total da Brigada), 7 policiais que trabalham em atividades administrativas (setor P2, atividade interna, 63%do total da Brigada) e 42 no policiamento ostensivo (PO, atividade externa, 30% do total da Brigada).Os participantes foram homens (70,7%) e mulheres (29,3%), com idades entre 22 e 44 anos (M = 33,8;DP = 6,6), que exercem sua função há pelo menos um ano (M = 11,9; DP = 7,2).

Instrumentos

Para coleta de dados, os instrumentos utilizados foram:

- Questionário sociodemográfico, construído especialmente para o estudo, com a finalidade de obter dados relevantes, tais como: sexo, idade, tempo de serviço e ocupação (atividade interna ou externa).

- Escala de Comprometimento com a Carreira (Blau, 1985, adaptada para o Brasil por Bastos, 1994): a Escala de Comprometimento com a Carreira (Blau, 1985) é um instrumento de sete itens, em formato Likert de cinco pontos, com avaliação somatória, no qual o participante aponta o quanto as afirmativas refletem o modo como se sente em relação à carreira. Os itens enfatizam a certeza do sujeito sobre a escolha e aborda a intensidade do desejo de permanecer na atividade escolhida ao invés de abandoná-la. Blau (1985) desenvolveu esta medida de comprometimento com a carreira com vários estudos de validade e bom índice de confiabilidade da escala (Alphade Cronbach de 0,87). Estudos nacionais confirmam a clareza do conceito descrito pelo autor, sua unidimensionalidade e a qualidade psicométrica da escala (Bastos, 1994; Oliveira, 1998). Neste estudo, mesmo com um número pequeno de sujeitos, o instrumento demonstrou boa consistência interna (Alpha de Cronbach), com índice de 0,80.

- Inventário de Sintomas de Stress para Adultos – ISSL (Lipp, 2000): o ISSL tem sido utilizado em dezenas de trabalhos clínicos na área de estresse. Ele identifica o nível de estresse e sua sintomatologia, avaliando se a pessoa possui sintomas de estresse, a natureza dos mesmos(se somáticos ou psicológicos) e a fase de estresse em que se encontra. O ISSL é composto de quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. Este instrumento, composto por 53 itens, destina-se a jovens e adultos acima de 15 anos. Neste estudo, a escala apresentou índice de consistência interna (Alpha de Cronbach) de 0,83 para a sub-escala de sintomas físicos e de 0,77 para a sub-escala de sintomas psicológicos.

Procedimento

A pesquisa acadêmica científica pauta-se sobre determinados princípios éticos, que visam assegurar a proteção do direito, bem-estar e dignidade dos participantes, bem como a finalidade e veracidade dos dados obtidos. No presente caso, buscou-se manter os requisitos de participação optativa e anonimato, assim como manter o comprometimento da não manipulação dos dados. Este estudo teve um delineamento empírico correlacional. Primeiramente, foi solicitada autorização do comando da Brigada Militar de Santa Maria para a realização do estudo. Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética da universidade, foi realizado o contato com o capitão do regimento para o recrutamento de voluntários para participar da pesquisa. Em uma reunião de equipe, foram explicados os objetivos da pesquisa, além dos aspectos éticos sobre o sigilo e o caráter optativo da participação no estudo, bem como solicitada a autorização dos militares. Após o aceite, cada participante assinou um termo de consentimento livre e esclarecido e a coleta de dados foi realizada em pequenos grupos, nas dependências da própria instituição de trabalho, fora do expediente. Os instrumentos foram aplicados em ordem aleatória para cada grupo, sempre começando pelo questionário sociodemográfico. Após a conclusão da pesquisa, foi feita uma devolução dos resultados para a instituição, sob forma de relatório e encontros com os grupos participantes.

RESULTADOS

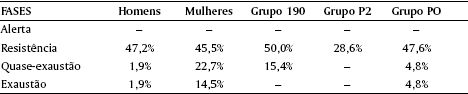

Os dados foram analisados estatisticamente, por meio do pacote SPSS 13.0. Inicialmente, os resultados apontaram, com relação aos níveis de estresse, que 57,3% dos participantes apresentaram sintomatologia de estresse, com 46,7% da amostra total na fase de resistência, 8% na fase de quase-exaustão e 2,7% na fase de exaustão. Não houve participantes classificados na fase de alerta. A Tabela 1 apresenta as freqüências percentuais de estresse em cada fase de acordo com gênero e área de atuação. A classificação geral do estresse de acordo com a área de atuação apontou 65,4% de funcionários com sintomas no grupo do 190(atendimento de emergência), 57,1% no grupo do policiamento ostensivo e apenas 28,6% no grupo do administrativo. Os percentuais de acordo com gênero mostraram 72,7% de funcionárias mulheres com sintomatologia de estresse contra apenas 50,9% de homens. É possível verificar que a maioria dos participantes, independente de gênero ou área de atuação, encontra-se na fase de resistência ao estresse.

Testes de associação Qui-Quadrado apontaram que não houve associação significativa entre a área de atuação e severidade do estresse (x2=6,76; gl=6; p<0,4). Já a associação entre gênero e estresse mostrou-se significativa, pois as mulheres apresentaram maior severidade nos sintomas e os homens, com maior freqüência do que elas, não apresentam sintomatologia (x2=10,59; gl=3; p<0,05). Testes de diferença de médias apontaram que as mulheres apresentaram maiores níveis, tanto de sintomas físicos e psicológicos, do que os homens (t=-2,36; gl=73; p<0,05; t=-3,43; gl=73;p<0,01). Análise de variância não apontou diferenças significativas no nível geral de estresse nos três grupos avaliados (p<0,2).

Tabela 1. Presença e severidade de estresse de acordo com gênero e área de atuação

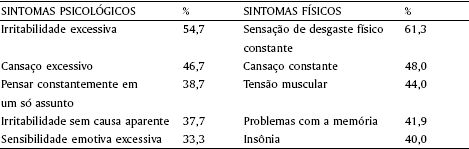

A sintomatologia de estresse se manifestou, principalmente, por sintomas psicológicos (34,7%) com níveis menores de sintomas físicos (16%). Não houve associação entre gênero e prevalência de sintomas físicos ou psicológicos (x2;=7,03; gl=3; p< 0,07). A correlação positiva entre sintomas físicos e psicológicos foi de r = 0,75 (p<0,01), apontando que, quando há um tipo de sintoma, o outro também aparece com freqüência. A Tabela 2 apresenta os sintomas físicos e psicológicos mais freqüentes citados pelos participantes. Nenhum dos participantes apresentou o sintoma físico de hiperventilação.

Tabela 2. Sintomas psicológicos e físicos mais freqüentes

Ao analisar o comprometimento com a carreira (M=25,1; DP=5,73), verificou-se que, não houve diferenças entre os homens (média 25,49) e mulheres (média 24,36) nos níveis de comprometimento (t=0,77; gl=73; p<0,5). Houve diferença nos níveis de comprometimento entre os grupos de trabalho, nos quais os funcionários do P2 apresentaram maior nível de comprometimento com a carreira do que os demais (F(2,73)=3,47; p<0,05). Não houve correlação entre os níveis de comprometimento com a carreira e idade (r=0,09), tempo de serviço (r= 0,05) ou severidade do estresse (r= -0,08).

DISCUSSÃO

Este estudo buscou identificar os níveis de estresse e comprometimento na carreira em policiais militares, além de verificar a associação entre estas variáveis e outros aspectos pessoais e do trabalho como a área de atuação, tempo de serviço, gênero e idade. Com isso, pretendeu-se gerar informações que pudessem auxiliar tanto na compreensão do impacto da atividade militar para o bem-estar psicológico dos indivíduos quanto na construção de estratégias preventivas promotoras de saúde junto aos mesmos.

A análise dos dados revelou a presença significativa de níveis de estresse no setor do 190 e do policiamento ostensivo. É substancial o dado de que mais da metade dos participantes pesquisados tenham apresentado sintomatologia de estresse. No entanto, este resultado não é surpreendente, pois é presumível que o tipo de atividade e situações que estes grupos enfrentam, cotidianamente, como confrontação direta com a criminalidade e emergências, que eventualmente os expõem a riscos, em relação não só à sua própria vida e integridade física, como também a de terceiros, a princípio, os predispõem muito mais ao estresse do que atividades administrativas, por exemplo. Da mesma forma, o 190 lida com a tensão de atender emergências e coordenar todas as viaturas que estão em operação. Nesse sentido, a vulnerabilidade da atividade militar ao estresse, apontada neste estudo, já havia sido citada anteriormente na literatura (Amador, 2000; Costa et al., 2007). Ainda, pode-se pensar que outros aspectos ligados à organização do trabalho militar (como ambiente autoritário, centralização de decisões, carga horária excessiva, etc.) possam estar associados aos níveis de estresse encontrados, pois são freqüentemente citados na literatura como fatores ocupacionais do estresse (Rangé, 2001). No entanto, como não foram objeto de estudo nesta pesquisa, sugere-se em próximas investigações,que aspectos como estes sejam considerados.

É preciso salientar, entretanto, que houve predomínio na fase de resistência, na qual ainda é possível eliminar os sintomas e prevenir o agravamento do quadro. Desta forma, em se tratando de uma fase inicial de estresse (Lipp e Malagris, 2001), torna-se possível uma ação preventiva por parte da Brigada Militar, como objetivo de propiciar um melhor manejo das dificuldades percebidas e maior bem-estar físico e psicológico dos participantes. No entanto, se esses policiais não dispuserem de estratégias de enfrentamento para lidar com os estressores, o quadro de estresse pode avançar e chegar à fase de exaustão, na qual ocorre um desequilíbrio interior muito grande e começam a surgir doenças graves como pressão alta, úlcera, diabetes, ansiedade, depressão e até mesmo a incapacidade para trabalhar (Lipp, 2000).

Com base na literatura, entre as intervenções que podem ser eficazes para o manejo do estresse estão o desenvolvimento de um programa de diagnóstico, orientação e controle do estresse; a identificação dos estressores externos e internos, presentes no cotidiano dos policiais; a implementação de um programa de atividades físicas, que incluiria uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares, técnicas de relaxamento, sono apropriado às necessidades individuais, repouso e lazer. Em resumo, um conjunto de intervenções que abranja o social, o afetivo e a saúde física dos profissionais (Costa et al., 2007; Limongi-França, 2002).

A sintomatologia de estresse se manifestou, principalmente, por sintomas psicológicos com níveis menores nos aspectos físicos, o que confirma outros estudos anteriores (Calais et al., 2002; Costa et al.,2007). A alta correlação entre os dois tipos de sintomas, no entanto, aponta para a manifestação global do estresse, atingindo tanto a saúde do corpo quanto a saúde mental. Os sintomas de estresse mais encontrados foram a sensação de desgaste físico constante, cansaço, tensão muscular, problemas com a memória, insônia, irritabilidade, sensibilidade emotiva excessiva e pensar constantemente em um só assunto. Tais sintomas de estresse revelam um quadro preocupante, pois podem prejudicar o desempenho das atividades desenvolvidas pelos policiais militares, gerando prejuízos para toda a sociedade. O impacto da falta de sono, do cansaço constante e da irritabilidade, especialmente em policiais que efetuam o policiamento ostensivo, é temeroso, considerando-se a necessidade de atenção e controle emocional no desempenho desta atividade. Desta forma, o controle do estresse é de fundamental importância.

Quanto às diferenças de gênero, os dados deste estudo são interessantes. Não houve diferenças quanto ao tipo de sintomas de estresse ou ao nível de comprometimento com a carreira. Esse último resultado mostra que a identificação com o trabalho é similar entre homens e mulheres, ao contrário do que se poderia pensar.Há uma idéia de que os homens estariam mais identificados com a carreira de policial militar, por esta exigir uma postura e atitudes tipicamente associadas ao masculino, como o confronto com a violência e mesmo a rigidez da disciplina militar. Porém, constitui-se, ainda, um universo predominantemente masculino, no qual o perfil policial está muito associado à masculinidade/virilidade (Cappelle, 2006). No entanto, os dados coletados neste estudo mostraram que as mulheres estão igualmente comprometidas com a sua carreira. Porém, por outro lado, houve maiores níveis e severidade de estresse entre as mulheres do que entre os homens.

Quanto à maior severidade do estresse feminino, esse dado é confirmado pela literatura, no qual as mulheres estariam mais vulneráveis ao estresse devido à dupla jornada de trabalho, pois à carreira profissional são somadas as atividades do lar (Rocha e Ribeiro, 2001). Ainda pode-se pensar, em se tratando das mulheres e na predominância masculina na instituição, que há uma conseqüente necessidade de maior esforço para o igual reconhecimento, bem como a necessidade de assumir traços característicos do universo simbólico masculino, além da já mencionada dupla jornada de trabalho, que tornam as mulheres mais suscetíveis ao estresse (Moraes, et al., 2001; Souza, Franco, Ferreira, Meireles e Santos, 2007).

Ao contrário do que se poderia imaginar, não houve correlação entre estresse e comprometimento com a carreira. Ou seja, mesmo aqueles que apresentaram maior nível de estresse mantinham um bom comprometimento com sua carreira. Talvez, em uma outra profissão, na qual não existissem tantos riscos e as pessoas tivessem maior segurança, o comprometimento com o trabalho teria uma relação inversamente proporcional ao nível de estresse (Bastos, 1994; Blau, 1985;Muchinsky, 2004; Spector, 2003). Porém, em se tratando de uma profissão que, por sua natureza, envolve riscos e tensões, o estresse não teve essa relação com o comprometimento. Esse dado mostra que todos estão vulneráveis ao estresse, independentemente de estarem ou não identificados com seu trabalho. Um resultado importante do estudo, entretanto, apontou maior comprometimento com a carreira entre o grupo do P2 (funcionários que exercem atividade administrativa) em relação aos outros. Aqui, talvez, os outros dois grupos, por estarem submetidos à maior tensão e riscos, não tenham tanta segurança da carreira ou possam considerar mais facilmente outras opções.

De forma geral, este estudo buscou enfocar, no âmbito da pesquisa, uma categoria que é de fundamental importância no meio social. Os resultados reafirmam a vulnerabilidade dos policiais militares ao estresse. Esse estudo identificou questões específicas que estão envolvidas no estresse, tais como os sintomas físicos e psicológicos mais freqüentes, o que possibilita a elaboração de uma intervenção adequada para estes grupos. Este estudo tem sua relevância, também, ao possibilitar um feedback para esta e outras instituições militares, gerando maior volume de informações sobre um contexto pouco estudado. No entanto, algumas limitações precisam ser apontadas. Inicialmente, seria desejável um maior equilíbrio no número de participantes entre os grupos, para uma maior representatividade dos dados. Embora quase todos do grupo P2 tenham participado do estudo, ainda assim é uma amostra muito pequena, o que prejudica a generalização dos resultados. Nesse sentido, há necessidade de estudos complementares a este, talvez de caráter qualitativo, para avaliar os recursos de enfrentamento que os funcionários utilizam e as percepções dos policiais sobre essas questões que envolvem o estresse e o comprometimento com a carreira. A partir dos resultados obtidos com essa pesquisa, ficou evidente que o estresse na profissão de policial militar é algo muito comum e que, portanto, alternativas de intervenção constituem um tema não só relevante como necessário a ser desenvolvido e pesquisado. Como sugestão, este estudo aponta que uma intervenção deveria ser realizada, tendo em vista tanto a saúde física como a psicológica, pois os sintomas apresentaram-se, todas as vezes, de ambas as formas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amador, S.F. (2000). Trabalho, sofrimento e violência: O caso dos policiais militares. In: J. C. Sarriera, Psicologia comunitária: Estudos atuais. Porto Alegre: Sulina.

Bastos, A.V. (1992). Medidas de comprometimento no contexto de trabalho: Um estudo preliminar de validade discriminante. Psico, 24, 29-48.

Bastos, A.V. (1994). Comprometimento no trabalho: A estrutura dos vínculos do trabalhador com a organização, a carreira e o sindicato. Tese de doutorado. Universidade de Brasília. Brasília, DF.

Blau, G.J. (1985). The measurement and prediction of career commitment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 58, 277-288.

Brigada Militar de Santa Maria. (2007). Regimento interno. Manuscrito não publicado. Santa Maria: RS.

Calais, S. Andrade, L. & Lipp, M.N. (2002). Diferenças de sexo e escolaridade na manifestação de stress em adultos jovens. Psicologia: Reflexão e Crítica, 16, 257-263.

Cappelle, M. (2006). O trabalho feminino no policiamento operacional: Subjetividade, relações de poder e gênero na oitava região da policia militar de Minas Gerais. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte - MG.

Costa, M.; Júnior, H.; Maia, E. & Oliveira, J. (2007). Estresse: Diagnóstico dos policiais militares em uma cidade brasileira. Revista Panamericana de Salud Publica, 21, 217-222.

Limongi-França, A.C. (2002). Stress e trabalho: Uma abordagem psicossomática. In: Sampaio, J.R. & Galasso, L. (Ed.), Stress no mundo do trabalho: Trajetória conceitual.(pp. 54-71). São Paulo: Atlas

Lipp. M.N. (2000). Manual do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL).São Paulo: Casa do Psicólogo.

Lipp. M.N. (2003). Stress. (5ª ed.). São Paulo: Contexto.

Lipp. M.N. (2004). O stress no Brasil: Pesquisas avançadas. São Paulo: Papirus.

Lipp, M.N. & Malagris, L. N. (2001). Manejo do estresse. São Paulo: Livro Pleno.

Lipp, M.N. & Tanganelli, M. (2002). Stress e qualidade de vida em magistrados da justiça do trabalho, diferenças entre homens e mulheres. Psicologia: Reflexão e Crítica, 15, 537-548.

Maciel, S.V. (1997). Atleta juvenil feminina: Correlação entre características psicológicas,stress e lesões osteomusculares. In: M. E. N. Lipp (Ed.), Pesquisas sobre stress no Brasil. (pp.211-224). Campinas: Papirus.

Moraes, L.; Gusmão, L.; Pereira, L. & Souza, K. (2001). Estresse e qualidade de vida no trabalho na policia militar no estado de Minas Gerais. Anais GRT 359, ENAMPAD, 2001.Disponível em: http://www.anpad.org.br/trabalho _popup.php?cod_edicao_trabalho=3083. (Acesso em: 10. out.2007) .

Muchinsky, P. (2004). Psicologia organizacional. São Paulo: Thomson.

Oliveira. M.A.S. (1998). Comprometimento organizacional e com a carreira: Influência sobre a produção científica de pesquisadores brasileiros. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. Brasília - DF.

Paschoal, T. & Tamayo, A. (2004). Validação da escala de stress no trabalho. Estudos de Psicologia, 9, 45-52.

Proença, I.M. (1998). Stress ocupacional e qualidade de vida de jornalistas da mídia impressa diária. Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas.

Rangé, B. (2001a). Psicoterapia cognitivo-comportamental. Porto Alegre: Artmed.

Rangé, B. (2001b). Psicoterapia comportamental e cognitiva: Pesquisa, prática, aplicações e problemas. In: M.N. Lipp & L.N. Malagris (Eds.), Manejo do estresse. (pp.280-291). São Paulo: Livro Pleno.

Rocha, E. & Ribeiro, M. (2001). Trabalho, saúde e gênero: estudo comparativo sobre analistas de sistema. Revista de Saúde Pública, 35, 539-547.

Rosa, E.G.O. (2003). Relação entre stress e o burnout em professores do ensino fundamental e médio.Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Campinas,Campinas - SP.

Sampaio, J. R. & Galasso, L. (2002). Stress no mundo do trabalho: Trajetória conceitual.São Paulo: Atlas.

Silva. D.A. (2003). Estresse policial no 3° BPM da cidade de Cuiabá-MT. Monografia de Especialização em Gestão de Segurança Pública. Faculdade de Administração, Economia e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá .

Soares, D.S.M. (1990). O stress do executivo brasileiro: Diferenças e similaridades entre homens e mulheres. Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas - SP.

Souza, E.; Franco. E.; Ferreira, V.; Meireles, C. & Santos, N. (2007). Sofrimento psíquico entre policiais civis: Uma análise sob a ótica de gênero. Caderno de Saúde Pública, 23, 105-114.

Spector, P. (2003). Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva.

Recebido em 2/06/08

Revisto em 9/10/08

Aceito em 12/10/2008

* Endereço para correspondência: Marucia Bardagi: Rua Guilherme Alves, 450/204. Jardim Botânico. CEP: 90680-000. PortoAlegre – RS. Fone: (51) 3308 5446 / 3333 7456. E-mail: marucia.bardagi@gmail.com.